Johnny Xiong

快速模具与产品开发专家

目录

导论:铸造工业的范式转移

在现代制造业的演进历程中,压铸技术以其独特的精密成形能力,逐渐成为金属零件制造的核心工艺之一。传统铸造工艺受限于成形精度、生产效率和材料性能,难以满足高端装备、新能源汽车、消费电子等领域对复杂结构件的高标准需求。而压铸技术通过高压高速的金属熔体充型与精密模具控制,实现了近净成形制造,大幅减少了后续加工环节,提升了材料利用率,成为现代工业轻量化、集成化制造的重要支撑。

压铸的核心竞争力在于其“精密成形”与“高效制造”的双重优势。一方面,高压注射确保了金属熔体对复杂模具型腔的完美填充,使零件具备优异的尺寸精度和表面质量;另一方面,快速循环的生产模式使其在大批量制造中展现出显著的成本优势。随着新材料、数字化技术和装备水平的持续突破,压铸技术正从传统制造向智能化、精密化、绿色化方向加速演进。

第一章 技术本质:高压凝固的物理革命

1.1 动力学基础:高压充型与超急速凝固的协同作用机制

压铸工艺区别于传统铸造技术的本质特征在于其独特的金属流体动力学行为与热力学响应机制。在微观尺度上,这一过程表现为高压(60-1500 bar)场与高速(10-100 m/s)流的复杂耦合作用:当熔融金属在增压系统驱动下通过浇注系统时,其流动状态经历层流-过渡流-湍流的转变过程。这种高压高速的充型方式具有三重物理效应:首先,高压环境显著降低金属熔体的表观粘度,使流动性提升30-50%;其次,高速流动产生的惯性力可有效克服熔体/模具界面的表面张力(铝合金约0.8N/m),实现0.3mm级薄壁结构的完整充填;最后,湍流状态的动能传递可破碎枝晶组织,为后续快速凝固奠定结构基础。

在充型完成后的凝固阶段,模具系统通过多物理场协同控制实现组织优化:高导热模具材料(H13钢热导率24W/m·K)配合点阵式冷却水道设计,使熔体冷却速率达到1000℃/s量级。这种超急速凝固条件引发显著的过冷度(ΔT>50K),导致形核率呈指数级增长(达10^9/cm^3·s),最终形成晶粒尺寸≤50μm的等轴细晶组织。实验研究表明,相比重力铸造,压铸件的晶界面积增加3-5倍,位错密度提高1-2个数量级,这是其屈服强度提升25-40%的根本原因。

更值得关注的是,压力-温度-流速的时空耦合构成了压铸工艺的质量控制核心:在充型阶段,通过智能PID控制确保流动前沿速度稳定在±5%偏差带;在增压阶段,采用多级压力曲线(通常包含慢压射、快压射和增压三阶段)补偿凝固收缩;在保压阶段,维持50-80%注射压力持续补缩,将缩松缺陷控制在0.1%体积分数以下。这种"动态压力场+定向热流场"的协同作用,使压铸件同时具备尺寸精度(IT11级)、表面质量(Ra 0.8μm)和力学性能(铝合金抗拉强度350MPa)的三重优势,奠定了其在精密制造领域的不可替代地位。

1.2 系统构成:精密模具与压射控制

压铸工艺的系统构成是一个高度集成的精密工程体系,其核心在于模具系统、压射系统和辅助系统的协同配合。模具作为整个工艺的基础载体,其设计制造水平直接决定了最终产品的质量上限。现代压铸模具普遍采用H13等优质热作模具钢,这类材料不仅具备出色的高温强度(在600℃下仍能保持1000MPa以上的屈服强度),还拥有优异的导热性能(热导率可达24W/m·K)和抗热疲劳特性。模具的制造过程融合了五轴高速铣削、电火花加工、激光表面强化等先进工艺,型腔表面粗糙度可控制在Ra0.2μm以内,配合精密抛光技术可实现近乎镜面的表面效果。

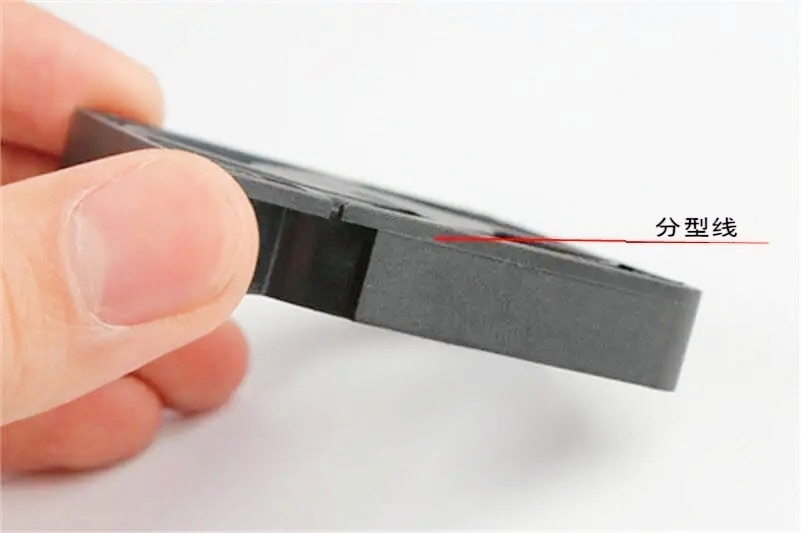

在模具设计方面,工程师需要统筹考虑多个关键要素:分型面的选择直接影响脱模难易度和飞边控制;顶出系统的布局关系到产品变形的控制;冷却水道的优化设计决定了凝固过程的温度场分布;而真空排气系统则对减少气孔缺陷至关重要。现代模具设计已普遍采用CAE仿真技术,通过模流分析软件可以精确预测金属液的流动状态和凝固过程,从而在模具制造前就完成优化设计。

压射系统是工艺的动力核心,其性能直接决定了金属液的充填质量。现代压铸机的压射系统采用伺服电机驱动,配合高响应液压控制,可实现毫秒级的压力响应和速度调节。压射过程通常分为慢压射、快压射和增压三个阶段,每个阶段的参数都需要根据产品特点进行精确设定。例如在慢压射阶段,速度一般控制在0.1-0.5m/s以避免卷气;快压射阶段速度可达5-10m/s确保完整充型;增压阶段则维持高压以补偿凝固收缩。先进的压铸机还配备实时监控系统,可以记录和分析每次压射的压力-速度曲线,为工艺优化提供数据支持。

辅助系统虽然不直接参与成形过程,但对保证工艺稳定性起着关键作用。真空系统可以在充型前将模腔内的气压降至50mbar以下,显著减少气孔缺陷;模温控制系统通过精确调节模具各区域的温度,确保凝固过程的均匀性;喷涂系统则通过智能控制脱模剂的喷涂量和位置,既保证顺利脱模又不会影响产品表面质量。这些辅助系统的协同工作,使得现代压铸工艺能够实现更高的良品率和更稳定的生产节拍。

第二章 工艺演进:热室与冷室压铸的双轨制

2.1 热室压铸:低熔点合金的高效成形

热室压铸作为一种高效精密成形工艺,其核心技术特征在于将压射机构与熔炼系统进行一体化集成设计。该系统的压射室(又称鹅颈管)直接浸入保温坩埚的熔融金属液中,通过液压驱动柱塞实现金属液的直接压射。这种独特的结构设计带来了显著的工艺优势:

在效率维度上,热室压铸展现出卓越的生产能力。由于省去了金属液转移环节,其生产节拍可稳定维持在600-800次/小时,特别适合大批量小型零件的规模化生产。以典型锌合金压铸件为例,单套模具年产能可达200万件以上,充分体现了现代制造的效率优势。

在冶金质量方面,热室压铸具有天然的品质保障。其熔体转移路径仅20-50cm,远短于冷室压铸的1-2m传输距离,这使得金属液氧化夹杂量降低40%以上。同时,封闭的熔炼-压射系统有效阻隔了空气接触,将气体含量控制在0.5ml/100g以下,显著提升了铸件的致密度。

材料适应性方面,热室压铸主要面向低熔点合金体系。其中锌合金(熔点385-420℃)占据主导地位,其优异的流动性和机械性能使其成为电子接插件、锁具五金的首选;镁合金(熔点650℃)则凭借其轻量化特性在3C产品结构件领域获得广泛应用;锡基合金则主要应用于特殊要求的精密零件。

现代热室压铸机通过多项技术创新持续提升工艺水平:伺服驱动系统实现压射速度的精确控制(±1%);实时监控技术确保工艺稳定性(CPK≥1.67);快速换模系统将模具更换时间压缩至5分钟以内。这些技术进步使得热室压铸在保持高效生产的同时,能够满足日益提升的产品质量要求。

值得注意的是,热室压铸的经济性优势尤为突出。相比冷室压铸,其能耗降低30-40%,模具寿命提升50%以上,在小型精密零件领域具有不可替代的成本优势。随着新型热作模具材料的应用和智能控制技术的发展,热室压铸正在向更高精度、更长寿命的方向持续演进。

2.2 冷室压铸:高强轻合金的解决方案

冷室压铸技术作为高熔点金属材料成形的核心工艺,在现代制造业中占据着重要地位。该技术体系最显著的特征在于其熔炼系统与压射机构的物理分离设计,这种结构特点使其能够处理铝合金(熔点约660℃)、铜合金(熔点900-1080℃)等高熔点材料,同时避免了热室压铸中压射组件长期浸泡在高温熔体中导致的材料劣化问题。

在设备能力方面,冷室压铸机展现出强大的成形潜力。现代大型冷室压铸机的锁模力范围通常为3000-4000吨,超大型设备甚至可达6000吨以上。这种强大的锁模力使其能够生产投影面积达数平方米的大型结构件,如新能源汽车的一体化电池托盘、汽车结构件等。压射系统采用独立设计,压射力可达数百吨,确保高粘度熔体能够完全充填复杂型腔。

工艺调控的灵活性是冷室压铸的另一大优势。通过独立控制熔炼温度(±5℃)、压射速度(0.1-10m/s可调)、模具温度(150-300℃)等关键参数,工程师可以针对不同产品特性进行精确优化。特别是多段压射控制技术的应用,使得复杂薄壁件(最小壁厚可达0.5mm)的完整充型成为可能。先进的真空辅助系统(模腔真空度<50mbar)更进一步提升了铸件的内部质量。

冷室压铸在工业应用方面展现出广泛的适用性。在汽车制造领域,发动机缸体、变速箱壳体等关键部件普遍采用铝合金冷室压铸;航空航天工业中,各类高强轻质结构件也依赖这一工艺;在电子通讯行业,5G基站散热器、服务器框架等产品同样受益于冷室压铸的高精度成形能力。特别值得关注的是,随着新能源汽车的快速发展,冷室压铸在大型一体化结构件制造方面正发挥着越来越重要的作用。

该技术的最新发展主要体现在智能化控制系统的应用和新型合金材料的开发两个方面。智能压铸机配备的实时监控系统可以精确记录每个循环的工艺参数,结合大数据分析实现工艺优化;新型高强韧铝合金的开发则不断突破压铸件的性能极限,部分材料的抗拉强度已超过400MPa。这些技术进步正推动冷室压铸向更高精度、更优性能的方向持续发展。

2.3 前沿技术:真空压铸与半固态成形

在现代压铸技术发展进程中,真空压铸与半固态成形作为两大创新工艺,正在推动行业向更高质量、更高性能的方向发展。

真空压铸技术通过将模腔真空度控制在50mbar以下的低压环境,实现了铸造品质的突破性提升。这项技术的核心价值在于:

1)显著降低气孔缺陷率,使铸件内部孔隙率从常规压铸的3-5%降至0.5%以下;

2)提升力学性能,铝合金件的延伸率可提高50-100%;

3)改善表面质量,减少流痕、冷隔等表面缺陷。

该技术的实现依赖于三大关键系统:

高效真空系统:采用多级真空泵组,在0.3秒内达到目标真空度

精密密封技术:特殊设计的模具密封结构确保真空稳定性

智能控制系统:实时监测并自动调节真空参数

半固态成形技术(SSM)则开创了金属成形的新范式,其技术特点包括:

1)采用固相率30-50%的半固态浆料,兼具液态金属的流动性和固态金属的稳定性;

2)充型温度较传统压铸降低50-100℃,大幅减少热冲击;

3)凝固收缩率降低30-40%,尺寸精度显著提高。

工艺实现的关键在于:

浆料制备技术:电磁搅拌、机械剪切等制浆方法

精确温控系统:浆料温度控制精度达±2℃

特殊压射工艺:低速充型(0.1-0.5m/s)配合高压凝固

这两项技术正在多个领域展现应用价值:

汽车工业:用于生产高强度结构件和安全部件

电子行业:制造超薄壁精密零件

航空航天:生产高性能轻量化组件

未来发展趋势将聚焦于:

1)工艺智能化:结合数字孪生技术实现实时优化

2)装备升级:开发专用真空压铸机和半固态成形设备

3)材料创新:开发适用于新工艺的特种合金

第三章 核心价值:精密制造的四大优势

压铸工艺在现代制造业中展现出独特的价值优势,主要体现在材料性能、几何精度、经济效益和表面质量四个关键维度,构成了其不可替代的工艺竞争力。

3.1 材料性能的突破性提升

压铸技术通过高压凝固的独特机制,实现了金属材料性能的显著优化。在力学性能方面,典型压铸铝合金(如ADC12)的抗拉强度可达320-350MPa,较传统砂铸工艺提升约30-40%。这种强度提升源于多重因素:高压环境(>600bar)促使熔体快速充型,形成细小均匀的晶粒结构(晶粒尺寸20-50μm);急速冷却(>1000℃/s)抑制了粗大析出相的形成;同时高压补缩有效减少了微观缩松缺陷。

在材料致密性方面,压铸件展现出卓越的表现。通过真空辅助技术,内部孔隙率可控制在0.1%以下,气密性达到<0.05ccm/min的严苛标准。这种特性使其特别适用于发动机壳体、液压阀体等对密封性要求严格的零部件。此外,压铸件的各向同性表现优异,不同方向的力学性能差异<10%,远优于其他铸造工艺。

3.2 几何精度的革命性突破

压铸工艺在尺寸控制能力上实现了质的飞跃。典型压铸件的尺寸公差可达IT11级(±0.05mm),关键部位通过精整加工甚至可达到IT8级精度。这种精度优势来源于:高刚性模具(变形量<0.02mm)、精确的温度控制系统(±3℃)以及先进的压射曲线优化技术。

在结构复杂性方面,压铸技术展现出惊人的成形能力:可稳定实现0.5mm超薄壁结构成形;能够复制M1.0级别的微型螺纹;可成型具有复杂内部流道(最小直径2mm)的功能性部件。这种能力使设计师可以突破传统制造的限制,实现更优化的产品结构设计。

3.3 经济效益的系统性优化

压铸工艺在成本控制方面具有显著优势。材料利用率通常达到85-95%,远高于机加工(30-50%)和其他铸造工艺(60-75%)。这主要得益于近净成形的特点,大幅减少后续加工余量。同时,高速自动化生产使单机月产能可达20-30万件,人均产值提升3-5倍。

全生命周期成本分析显示,虽然压铸模具初始投资较高(较砂型模具贵5-10倍),但单件成本随着产量增加迅速下降。当产量超过5万件时,压铸工艺的综合成本优势开始显现;在50万件以上规模时,成本可降低40-60%。

3.4 表面质量的卓越表现

压铸件具有优异的原生表面质量。未经处理的压铸表面粗糙度可达Ra0.8-3.2μm,相当于普通机加工水平。模具表面的精细加工(可达镜面级Ra0.05μm)能够完美复制到铸件上,实现装饰性表面效果。

这种表面特性带来多重优势:减少后续机械加工工序(节省30-50%加工成本);可直接进行阳极氧化、电镀等高端表面处理;改善产品的外观质感。同时,致密的表层结构(密度>99%)确保了涂层附着力,延长了产品使用寿命。

这四大核心优势的协同作用,使压铸技术成为现代精密制造不可或缺的关键工艺,持续推动着各行业产品的性能升级和成本优化。随着技术进步,这些优势维度仍在不断拓展和强化,为制造业创造更大价值。

第四章 技术边界与突破路径

4.1 当前面临的技术挑战与限制

在尺寸能力方面,现有压铸技术仍存在明显的物理限制。虽然现代压铸机锁模力已突破55000吨级(如力劲集团的DREAMPRESS 9000T机型),但更大尺寸结构件的生产仍面临诸多挑战:模具制造精度控制(超大模仁变形量<0.1mm/㎡)、熔体流动均匀性保障(充型距离>2m时的前沿温降)、以及设备投资的经济性平衡(超大型压铸线投资超2亿元)。这些限制使得投影面积超过4.5㎡的一体化结构件生产仍具挑战性。

材料性能方面,传统压铸铝合金的强度瓶颈亟待突破。常规压铸铝合金(如ADC12)的抗拉强度通常在250-320MPa范围,虽经T7热处理可提升至350MPa,但仍难以满足某些高载荷结构件的需求。这一限制主要源于:高压充型导致的卷气缺陷、快速凝固形成的微观偏析、以及不可热处理的合金体系选择。特别是对于新能源汽车底盘件等关键安全部件,现有材料的疲劳性能(10^7次循环下的强度<120MPa)仍需显著提升。

4.2 创新突破方向与技术路径

超大型一体化压铸技术正在引发汽车制造革命。该技术通过三个关键创新实现突破:

1)模块化压铸单元设计:采用多注射系统协同工作,解决超大件充型难题

2)新型高强韧铝合金开发:如特斯拉采用的Al-Si-Mg系合金,屈服强度提升40%

3)智能温控系统:分区精确控制模具温度梯度(±2℃),确保凝固质量

数字化工艺优化体系构建了新一代智能压铸范式:

基于机器学习的参数优化:通过历史数据训练神经网络模型,实时推荐最佳工艺窗口

数字孪生系统:建立虚拟压铸环境,实现工艺参数的虚拟验证与优化

在线质量预测:结合熔体质量检测与过程监控数据,提前30秒预测缺陷发生概率

未来技术演进将聚焦三个维度:

1)材料基因工程:通过计算模拟加速新型压铸合金开发周期

2)混合制造技术:结合压铸与增材制造的复合工艺创新

3)绿色智能制造:实现能耗降低30%的低碳生产工艺

结论:压铸技术的未来展望与产业价值

压铸技术作为现代精密制造的基石工艺,正在经历从传统成形技术向智能化制造系统的战略转型。在当前产业升级的关键时期,压铸技术正展现出三大核心价值:

1)成为连接材料科学与产品创新的关键桥梁

2)构建了效率与精度完美平衡的制造范式

3)为可持续发展提供绿色制造解决方案

中山厚德快速模具有限公司凭借多年的技术积累,在精密压铸领域形成了独特优势。我们相信,随着新材料研发、智能装备和数字技术的深度融合,压铸工艺将突破现有应用边界,在更广阔的领域发挥核心制造功能。

展望未来,压铸技术将继续引领精密制造的发展方向:

通过工艺创新实现更复杂结构、更高性能的产品制造

借助数字化手段提升生产效率和品质稳定性

践行绿色制造理念,推动行业可持续发展

厚德快模将持续深耕压铸技术,与业界伙伴携手,共同推动中国精密制造水平的提升,为全球制造业发展贡献力量。我们期待与更多合作伙伴一起,探索压铸技术的无限可能,开创精密制造的新纪元。

-q4gvl4k29y4hq8j9rjpapvj0ft06fje63olt7p210i.png)