Johnny Xiong

快速模具与产品开发专家

目录

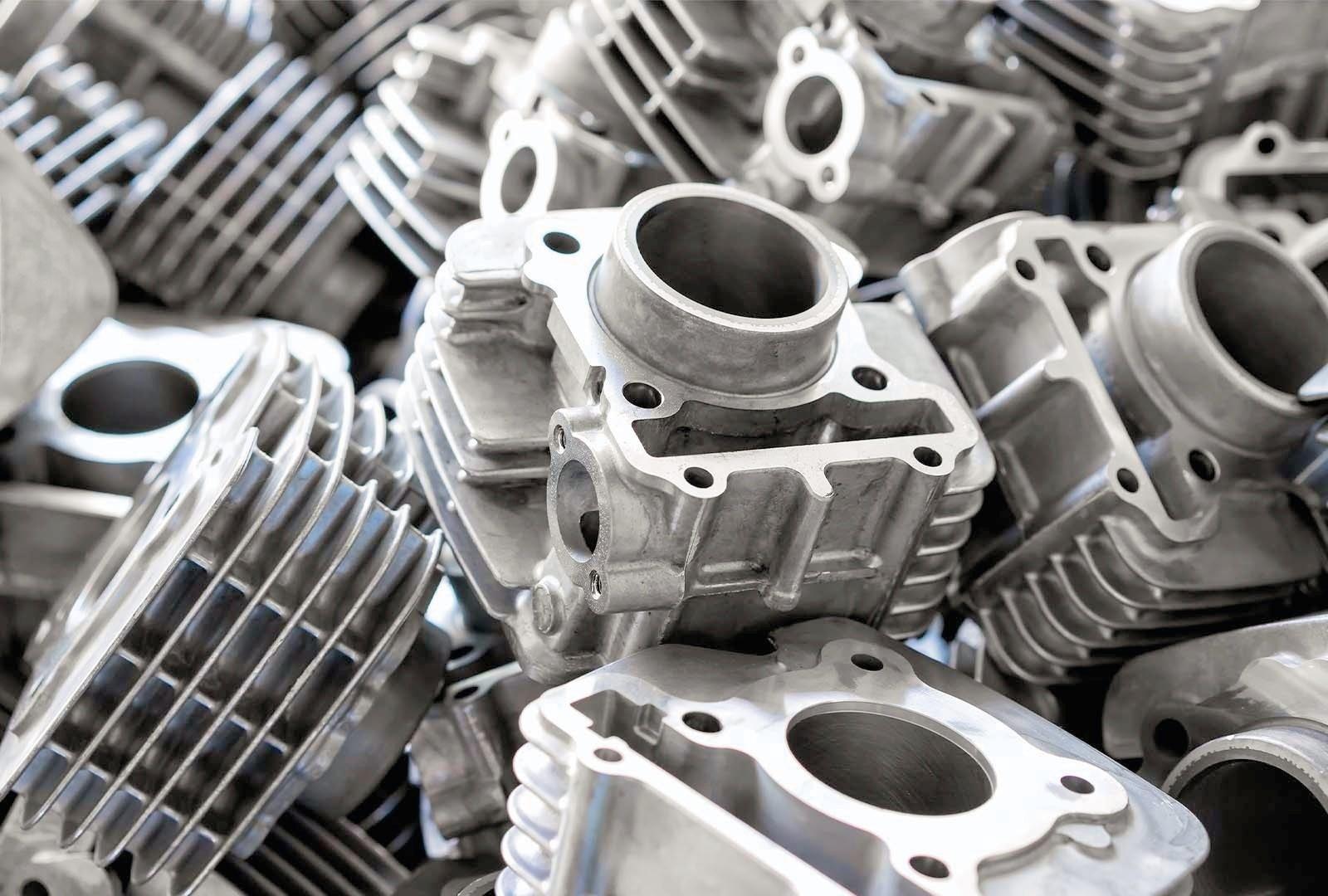

压铸作为现代制造业体系中的关键技术,是在高压作用下将熔融金属高速填充至精密模具型腔,经快速冷却凝固形成具有复杂几何结构、严格尺寸公差和优良力学性能的金属制品的先进成型工艺。该制造方法凭借其卓越的生产效率、稳定的成型精度、优异的表面质量以及出色的材料利用率,已成为汽车工业、航空航天装备、电子通信设备、家用电器及消费品等高端制造领域不可或缺的核心生产技术,为推动现代工业产品向轻量化、高强度、集成化方向发展提供了关键工艺支撑。

本文将系统阐述压铸工艺从模具准备到最终处理的完整工序流程,深入解析各环节的技术要点与质量控制标准。通过对铝合金、锌合金、镁合金及铜合金等主要压铸材料的性能特征与选型原则进行全面分析,为不同应用场景的材料选择提供专业指导。同时,详细对比热室压铸、冷室压铸以及真空压铸等不同工艺类型的技术特点与适用范围,并结合九种表面处理工艺的系统介绍,完整呈现压铸制品的后期加工可能性。

在应用层面,本文将重点探讨压铸技术在汽车零部件、电子器件、航空航天装备等领域的创新应用案例与发展趋势,并针对当前制造业转型升级的宏观背景,展望压铸技术在智能化、数字化、绿色化等方面的未来发展方向,为相关行业从业者提供全面的技术参考和实践指南。

一、压铸工艺的深度解析

1.1 工艺流程详解

压铸工艺是一个高度系统化的精密制造过程,每个环节都直接影响最终产品的质量和性能:

模具准备阶段

现代压铸模具采用优质工具钢制造,经过精密加工和多道热处理工序,确保在高温高压的严苛工作环境下保持稳定的机械性能和尺寸精度。先进的压铸模具通常配备多回路冷却系统、精准的顶出机构和高效的排气系统,部分高端模具还集成温度、压力传感器等智能监控元件,实现对生产过程的实时数据采集与工艺优化。

熔炼与注射阶段

金属熔炼过程在严格控制的保护气氛中进行,通过先进的精炼除气工艺确保金属液的纯净度和化学成分稳定性。热室压铸工艺特别适用于锌、镁等低熔点金属,其注射系统直接浸入熔融金属中,可实现快速循环生产。而冷室压铸则采用独立的浇注系统,通过机械手自动浇注,更适合加工铝、铜等高熔点金属,有效延长设备使用寿命。

凝固与顶出阶段

金属熔体在注入模具后,通过精心设计的多点位冷却系统实现快速而均匀的凝固。顶出系统采用多组精密顶针,通过计算机模拟优化布置位置,确保铸件在不变形、不损伤的前提下平稳脱模。这需要精确控制顶出时序、顶出速度和顶出力度,通常采用伺服控制系统实现精准动作。

后处理工艺

完整的后处理包括自动化去浇口、机器人飞边清理、数控机械加工和表面精整等工序。对于有特殊性能要求的铸件,还会采用T6、T7等热处理工艺来改善材料的机械性能,提升产品的使用寿命和可靠性。

1.2 工艺参数优化

成功的压铸生产需要建立完善的工艺参数控制体系,精确调控多个关键参数:

注射压力控制:通常保持在50-100MPa范围内,根据产品结构特点进行分级压力控制,确保金属液能够充分填充模具型腔的每个细节,同时避免卷气等缺陷产生。

注射速度优化:采用多段速度控制策略,根据铸件结构和壁厚特征进行动态调整。薄壁部位采用高速填充,厚壁部位适当降速,确保成型质量的同时减少湍流现象。

模具温度管理:通过模温机系统将模具温度精确控制在150-300℃的稳定范围内。根据不同区域的散热条件实施分区控温,确保模具各部位温度均衡,有效控制凝固顺序。

保压时间设定:根据产品壁厚和材料特性科学设定保压时间,确保铸件在压力下完成顺序凝固,有效补偿收缩,避免产生缩孔、缩松等内部缺陷。

其他关键参数:还包括金属液温度控制(±5℃)、留模时间、脱模剂浓度和喷涂时间等,这些参数共同构成一个完整的工艺控制体系,需要通过大量的工艺试验和数据积累来持续优化。

二、压铸材料的科学选择与创新应用

2.1 铝合金系列的技术演进

现代压铸铝合金材料体系经过持续优化创新,展现出更加丰富多样的性能特征:

ADC12(A383):作为应用最广泛的压铸铝合金之一,以其优异的铸造流动性和均衡的力学性能著称。通过精确控制硅(10.5-12.0%)、铜(1.5-3.5%)等元素的含量配比,在保持良好充型能力的同时,显著提升了材料的机械加工性能和服役寿命,特别适用于发动机缸体、变速箱壳体等结构复杂的功能件。

A380:凭借其卓越的强度与导热性平衡特性,成为汽车结构件和电子散热器件的优选材料。通过优化铁含量(≤1.3%)并添加微量锰元素,有效改善了材料的抗热疲劳性能,使制品在长期热循环工况下仍能保持尺寸稳定性。

高硅铝合金:新一代高硅铝合金将硅含量提升至16%-20%,通过先进的磷盐变质处理技术细化初晶硅颗粒,显著增强了材料的耐磨性和尺寸稳定性。其热膨胀系数较传统铝合金降低25-30%,已成功应用于发动机活塞、制动系统卡钳等对耐磨性要求严苛的关键部件。

2.2 锌合金的创新突破

锌合金压铸材料在保持传统优势的基础上,持续向高性能、环保化方向演进:

Zamak系列:通过严格控制铝(3.9-4.3%)、镁(0.03-0.06%)、铜(≤0.10%)等关键元素的含量范围,确保了材料优异的流动性和表面装饰性能。新一代Zamak合金通过进一步降低铅、镉等杂质元素含量,显著提升了材料的抗晶间腐蚀能力,延长了制品使用寿命。

ZA系列:锌铝合金通过精确调控铝含量(8%-27%),实现了材料强度的大幅提升。其中ZA-27的抗拉强度可达400MPa以上,且具备优异的滑动摩擦性能(摩擦系数≤0.1),已逐步替代部分青铜材料,在轴承、衬套等耐磨部件中获得广泛应用。

环保锌合金:为满足全球环保法规要求,开发出完全符合RoHS指令的无铅、无镉新型环保配方。通过添加钛、硼等晶粒细化元素,在保持优异加工性能的同时,确保了材料的环保合规性和可持续性。

2.3 镁合金的轻量化优势

镁合金压铸材料在轻量化需求驱动下取得显著进展:

AZ91D:作为应用最广泛的压铸镁合金,通过优化铝(8.5-9.5%)、锌(0.45-0.9%)元素配比和采用高纯原料,显著提升了材料的耐腐蚀性和强度重量比。其在汽车座椅骨架、电子设备外壳等领域的规模化应用,实现了30-40%的减重效果。

AM60B:通过适当降低铝含量(5.6-6.4%)并优化锰元素配比(≥0.26%),在保持足够强度的同时显著提升了材料的韧性和冲击强度(冲击功≥6J),特别适用于汽车方向盘、踏板等对安全性要求极高的部件。

耐热镁合金:通过添加稀土元素(如钕、钇)和硅、钙等合金元素,成功开发出工作温度达200-250℃的新型耐热镁合金。其高温抗蠕变性能较传统镁合金提升3倍以上,有效突破了传统镁合金高温性能不足的技术瓶颈,为发动机周边部件的轻量化创造了条件。

2.4 铜合金的特殊应用价值

铜合金压铸材料在特定应用领域展现出不可替代的技术价值:

高导铜合金:通过严格控制磷、铁等杂质元素含量和优化热处理工艺,压铸铜合金的导电率可达纯铜的85%以上,同时保持良好的铸造性能和机械强度(抗拉强度≥250MPa)。在大电流连接器、电气化铁路接触件等要求高导电性的领域具有独特优势。

高强度铜合金:通过复合添加镍(1.0-2.0%)、硅(0.5-1.0%)、铬(0.5-1.0%)等合金元素,开发出抗拉强度超过600MPa的高强度压铸铜合金。其耐磨性和耐腐蚀性能显著优于传统青铜材料,已成功应用于高压液压阀体、海洋工程装备等重载、耐腐蚀场合。

三、压铸工艺的类型与发展创新

3.1 传统工艺的技术演进

热室压铸的技术革新

热室压铸工艺在保持传统优势的基础上实现了三大技术突破:

效率优势:通过集成化鹅颈浇注系统和快速锁模机构,生产效率达到冷室压铸的1.5-2倍,循环时间缩短至3-5秒,特别适合锌、镁合金的大规模连续生产。

材料适应性扩展:采用氮化硅陶瓷坩埚和钴基耐热合金射嘴组件,使系统工作温度提升至750℃稳定范围,成功将应用领域扩展至含铜铝合金等中高熔点合金。

智能化升级:配备激光液位监控的熔液自动补给系统和多区段PID温度控制,实现从熔炼到成型的全自动化生产,人工干预需求减少70%,产品一致性显著提升。

冷室压铸的技术突破

冷室压铸技术通过系统性创新实现质的飞跃:

材料适用性:可稳定处理从铝合金(熔点580-680℃)到铜合金(熔点900-1000℃)的各种高熔点金属,材料选择范围覆盖95%以上的工业化压铸需求。

实时控制系统:采用压力、温度、位移多传感器融合技术和自适应模糊控制算法,实现注射速度(0.01-10m/s)、压力(20-150MPa)的毫秒级动态精确调整。

精度提升:通过全伺服电机驱动和数字液压系统的精确配合,模板平行度控制在0.1mm/m以内,位置重复精度达到±0.1mm,产品合格率从92%提升至98.5%以上。

3.2 真空压铸技术的深度应用

真空压铸技术已发展成为解决铸件气孔问题的系统性解决方案:

技术原理:通过多级真空泵组在金属液填充前将模腔真空度在2秒内降至50mbar以下,使型腔内气体含量降低90%以上,显著减少气体卷入。

性能提升:铸件密度提高8-12%,抗拉强度达到300MPa以上,伸长率提升25%至8-15%,力学性能接近锻件水平。

应用扩展:从传统的汽车发动机缸体、变速箱壳体扩展到新能源汽车电池托盘(气密性要求≤0.05mbar·L/s)、航空发动机压气机壳体等高端领域。

系统集成:新一代智能真空系统通过EtherCAT总线与压铸机实时通信,抽真空时间精确控制在0.8秒以内,实现与注射动作的完美协同。

3.3 挤压压铸的工艺突破

挤压压铸技术开创了压铸与锻造工艺融合的新路径:

工艺特点:在金属液凝固结晶阶段施加50-100MPa的高机械压力,保压时间延长至30-60秒,实现真正的液态模锻致密化效果。

组织优化:获得致密均匀的细晶组织,平均晶粒度达到ASTM 7-8级,孔隙率控制在0.1%以下,组织致密度超过99.5%。

性能表现:力学性能较传统压铸提升30-50%,抗拉强度可达350-400MPa,可进行T6、T7热处理强化,疲劳寿命提高3-5倍。

应用价值:特别适合汽车转向节、悬挂系统控制臂、制动卡钳等安全性要求高的结构件,实现以铸代锻,成本降低40%以上。

3.4 半固态压铸的技术进步

半固态压铸技术凭借独特优势实现重要突破:

浆料制备:采用电磁搅拌(频率5-20kHz)和45度斜板法等先进制浆技术,确保固相率精确控制在40-60%的理想范围,浆料粘度降低2-3个数量级。

缺陷控制:层流填充特性使卷气率降低80%以上,收缩缺陷减少60%,产品孔隙率控制在0.5%以下。

微观组织:获得均匀的蔷薇状或球状非枝晶微观结构,晶粒尺寸细化至50-100μm,材料各向同性显著改善,力学性能波动范围缩小至±5%。

技术延伸:与真空技术结合形成真空半固态压铸新工艺,使铸件致密度提升至99.9%以上,成功应用于液压阀块、高性能传动壳体等关键部件。

3.5 数字化压铸技术

压铸工艺正迎来全面的数字化变革:

数字孪生:建立包含模具-设备-工艺参数的完整数字模型,通过虚拟调试将新品开发周期从3个月缩短至3周,工艺优化效率提升5倍。

大数据分析:通过机器学习算法分析超过100个工艺参数的历史数据,自动生成最优参数组合,使工艺设定时间从2小时缩短至10分钟。

预测性维护:基于设备振动、温度、压力等运行数据建立故障预测模型,提前2周预警潜在故障,设备综合利用率从70%提升至85%。

质量追溯:建立从原材料熔炼到成品出货的全生命周期质量数据链,通过区块链技术实现质量问题的精准溯源,质量问题处理时间缩短80%。

四、表面处理技术的全面演进与创新应用

4.1 预处理工艺的精细化发展

现代压铸件预处理工艺已形成完整的标准化体系:

精密喷砂处理:采用不同粒径的陶瓷砂或玻璃珠,通过精确控制喷射压力和角度,在基体表面建立均匀的微观粗糙度,不仅为后续涂层提供理想的结合基础,还能有效消除表面缺陷,提升产品的外观质感。新型的数控喷砂设备可实现复杂型面的均匀处理,表面粗糙度控制在Ra 1.6-3.2μm的精确范围。

多级化学清洗:开发出环保型碱性清洗剂和中性脱脂剂,通过浸渍、喷淋相结合的多级清洗工艺,彻底去除压铸件表面的脱模剂残留、油脂和微尘。先进的超声波清洗技术可有效清理盲孔和深腔结构,确保基体表面达到最佳的后续处理状态,接触角可降至20°以下,显著提升涂层附着力。

4.2 功能性涂层的技术突破

阳极氧化技术的创新

硬质阳极氧化:采用低温(-5至10℃)高压工艺,膜层厚度可达50-100μm,表面硬度提升至HV500以上,耐磨性能较基体提高5-8倍。通过添加有机酸改良电解液配方,进一步提升了膜层的致密性和耐腐蚀性能。

彩色阳极氧化:开发出稳定的电解着色工艺,通过控制电压波形和电解时间,可实现黑、红、金、蓝等数十种色彩的精确控制。新型的纳米级染料分子渗透技术,使色彩耐久性提升3倍以上,满足户外产品的长期使用要求。

电镀工艺的升级

复合电镀:在传统电镀液中添加纳米金刚石、碳化硅等硬质颗粒,形成弥散强化复合镀层,显微硬度达到HV600-800,摩擦系数降低至0.15以下,特别适用于滑动摩擦部件的表面强化。

脉冲电镀:采用先进的脉冲电源,通过精确控制电流波形、频率和占空比,实现金属离子的有序沉积,有效改善深孔、凹槽等复杂部位的镀层均匀性,厚度偏差控制在±5%以内,产品质量稳定性显著提升。

4.3 环保型处理的技术革新

无铬钝化技术:基于锆-钛体系的新型无铬转化膜技术,通过纳米级氧化物薄膜的形成,提供与铬酸盐相当的防护性能,腐蚀防护时间可达500小时以上,完全符合欧盟RoHS和REACH环保指令要求。

水性涂料系统:开发出高固含量水性环氧、聚氨酯涂料,挥发性有机化合物排放降低85%以上,同时保持了优异的耐候性和机械性能。新型的电泳涂装工艺可实现复杂工件各个部位的均匀涂覆,膜厚控制精度达±2μm。

4.4 特殊功能处理的前沿应用

超疏水涂层:通过构建微纳复合结构表面,结合低表面能材料处理,实现接触角大于150°的超疏水效果,具有自清洁、防结冰、防腐蚀等多重功能,在户外电子设备、汽车外饰件等领域具有广阔应用前景。

功能性导电涂层:开发出银纳米线、石墨烯等新型导电材料,通过特殊涂布工艺形成导电网络,表面电阻可控制在0.1-10Ω/□范围,电磁屏蔽效能达40-60dB,有效满足5G通信设备、医疗电子等领域的EMI屏蔽需求。

4.5 智能化表面处理系统

现代表面处理正朝着智能化、数字化方向发展:

智能控制系统:采用机器视觉实时监测处理质量,通过大数据分析优化工艺参数

自动化生产线:实现工件自动上下料、工艺参数自动调整,生产效率提升40%

环保闭环系统:建立废水、废气处理系统,实现资源循环利用,达到绿色制造要求

五、行业应用深度拓展与技术革新

5.1 汽车工业的颠覆性变革

压铸技术在汽车工业的应用正经历革命性突破,特别是在新能源汽车领域:

电驱系统核心部件:新一代电机壳体采用高导热铝合金压铸,通过优化散热筋设计和内置冷却流道,导热性能提升50%以上。同时,壳体电磁屏蔽效能达到60dB,有效抑制电磁干扰。采用真空压铸工艺确保铸件致密度,气孔率控制在1%以下,为电机系统提供可靠保护。

车身结构一体化:通过超大型压铸技术,实现后底板、前舱架等结构件的一体化成型。特斯拉Model Y应用的一体化压铸后底板,将原本79个零件集成为1个,减少焊点800余个,不仅提升生产效率,更使车身扭转刚度提高30%。

轻量化突破:采用新型高强韧铝合金材料,结合薄壁压铸技术,实现壁厚减至1.2-1.5mm,相比传统钢结构减重达30%-40%。通过拓扑优化和点阵结构设计,在保证结构强度的同时,实现材料的最优分布。

5.2 电子通信领域的技术升级

5G时代的到来推动压铸技术在电子通信领域的创新应用:

5G基站热管理:采用高导热系数的ADC12铝合金,配合针状散热鳍片设计,散热面积提升3倍以上。通过真空压铸确保鳍片完整成型,散热器基板平面度控制在0.1mm/m以内,满足5G设备大功率散热需求。

移动设备精密结构:运用镁合金微压铸技术,实现智能手机中框0.6mm超薄壁厚成型。通过纳米级抛光和PVD镀膜技术,达到镜面效果,满足高端电子产品的外观要求。结构强度提升25%,抗跌落性能显著改善。

电磁兼容解决方案:开发锌铝合金电磁屏蔽壳体,通过特殊结构设计形成连续导电网络,在1-10GHz频率范围内屏蔽效能达70dB。结合导电涂层技术,实现99.9%的电磁波屏蔽效果,确保设备信号完整性。

5.3 航空航天领域的突破性进展

压铸技术在航空航天领域实现重大突破:

发动机系统部件:采用耐高温镁合金和钛合金压铸技术,开发涡轮机匣、压气机壳体等关键部件。通过材料配方优化和热等静压处理,工作温度提升至350℃以上,比强度达到传统材料的2倍,满足新一代航空发动机的严苛要求。

航电设备防护:运用镁锂合金超轻量化压铸技术,实现航电设备壳体减重40%。通过精密压铸控制,壁厚均匀性达±0.05mm,结构刚度提升35%。采用电磁屏蔽一体化设计,确保设备在复杂电磁环境下的可靠性。

飞行器结构创新:开发大型复杂框架结构件整体压铸技术,实现多功能集成设计。通过数字化仿真优化和智能压铸系统,确保大型结构件尺寸精度控制在CT6级,为飞行器轻量化和性能提升提供新的技术路径。

六、压铸技术优势与挑战的深度剖析

6.1 核心竞争优势分析

压铸技术在现代制造业中保持着显著的竞争优势:

卓越的生产效率:现代压铸机通过自动化系统集成,实现快速循环作业,单机日产量可达2000-5000件。特别是热室压铸工艺,其循环时间可缩短至3-5秒,为大规模工业化生产提供了强有力的技术保障。

精密的尺寸控制:得益于先进的模具制造技术和精密的压铸设备,产品尺寸精度稳定维持在CT6级以上,关键尺寸公差可控制在±0.05mm以内。这种高精度特性使压铸件在装配过程中展现出卓越的互换性,大幅减少了后续机加工工序。

优异的材料利用率:压铸工艺的材料利用率普遍超过90%,远高于传统机加工60-70%的水平。通过优化浇注系统和采用循环利用技术,实际材料损耗可控制在5%以内,显著降低了原材料成本。

卓越的表面质量:压铸件表面质量可达Ra 1.6-3.2μm,经过简单抛光处理后可直接进行电镀、喷涂等装饰性处理,为产品外观设计提供了充分的发挥空间。

6.2 发展挑战与制约因素

压铸技术在快速发展的同时,也面临着多方面的挑战:

高昂的模具投入:复杂压铸模具的造价通常在30-100万元,大型一体化压铸模具更是高达数百万元。模具的设计和制造周期需要2-4个月,对新产品的快速市场响应形成一定制约。

巨大的设备投资:高端压铸设备投资规模庞大,一台2000吨位的大型压铸机价格在400-600万元,而6000吨以上的超大型压铸机投资更是超过千万元,这为行业设置了较高的资金门槛。

复杂的工艺开发:压铸工艺开发涉及模具设计、参数优化、缺陷控制等多个专业领域,需要深厚的技术积累和丰富的实践经验。一个成熟的工艺方案往往需要经过数十次甚至上百次的试验验证。

材料创新的挑战:新型压铸合金的开发周期通常需要2-3年,包括配方设计、性能测试、工艺适配等多个阶段。材料性能的提升往往伴随着成本的增加,如何在性能和成本之间找到平衡点成为重要课题。

6.3 系统性成本优化策略

面对这些挑战,行业已形成系统的成本优化方案:

模具全生命周期管理:采用模流分析软件优化模具设计,使用优质模具钢材并实施科学的维护计划,将模具使用寿命从传统的20-30万模次提升至50-80万模次。通过表面处理和定期保养,有效延长模具更换周期。

工艺参数智能优化:建立工艺参数数据库,运用人工智能算法进行参数优化,将产品不良率从传统的5-8%降低到2%以下。通过实时监控系统,实现生产过程的精准控制,显著提升产品一致性。

自动化系统集成:引入机器人自动化系统,实现取件、喷涂、检测等工序的全自动化,减少人工成本40%以上。通过建立智能化生产线,实现24小时连续生产,设备利用率提升至85%。

供应链协同创新:与原材料供应商建立战略合作,通过规模化采购降低材料成本。建立完善的废料回收体系,实现95%以上的材料循环利用。同时,通过产业集群效应,降低物流和协作成本。

结语

压铸技术正经历着前所未有的深刻变革与创新突破。从材料科学的持续进步到工艺装备的智能化升级,从质量控制体系的数字化到可持续发展理念的全面贯彻,压铸制造的各个层面都在发生质的飞跃。随着工业4.0技术的深入应用,压铸制造正在向更高精度、更高效率和更强可持续性的方向发展,为现代制造业注入新的活力。

作为行业技术创新的引领者,HordRT压铸服务始终站在产业发展前沿。我们构建了完整的工艺解决方案体系,涵盖从材料研发、模具设计、生产工艺到质量保证的全流程服务,为客户提供全方位的技术支持和创新服务。我们的专业技术团队凭借深厚的行业积累和持续的创新精神,确保每个项目都能实现最优的性能表现和经济效益。

在当前日益激烈的市场竞争环境中,选择具有技术实力和创新能力的合作伙伴显得尤为重要。HordRT凭借二十余年的行业经验积累和持续不断的技术创新,已成为众多世界500强企业和行业领导品牌的首选合作伙伴。我们期待与更多优秀企业建立战略合作,共同探索精密制造的无限可能,开创制造业高质量发展的美好未来。

诚挚邀请您联系我们的专业技术团队,获取个性化的解决方案和详细的服务支持。让我们携手共进,通过创新的压铸技术和专业的制造服务,为您的产品提升市场竞争力,创造更大的商业价值。欢迎随时致电我们的技术咨询热线或访问我们的官方网站,开启我们的合作之旅。

-q4gvl4k29y4hq8j9rjpapvj0ft06fje63olt7p210i.png)