Johnny Xiong

快速模具与产品开发专家

目录

熔接痕(weld lines)作为注塑成型过程中最为常见且具有复杂成因的质量缺陷之一,对最终产品的综合性能具有多方面的显著影响。它不仅会明显降低制品的力学强度、耐疲劳性能和结构完整性,还会损害产品的外观质量,如引起表面流痕、色差或光泽不均,更可能在长期使用过程中因应力集中而导致过早失效,严重影响产品的可靠性和使用寿命。随着塑料制品在高端装备、消费电子、医疗器械等领域的广泛应用,对注塑件质量的要求日益严格,熔接痕的控制已成为衡量企业工艺水平和产品质量的关键指标之一。

本文系统性地分析了熔接痕的形成机理,包括熔体前沿相遇时的分子扩散机制、温度与压力对融合效果的影响,以及模具结构和工艺参数在其中的作用;详细探讨了原材料特性、模具设计、成型工艺等多方面因素对熔接痕产生及其严重程度的综合影响;并从力学性能、表观质量、功能表现和长期耐久性等多个维度,阐释了熔接痕对产品质量的潜在危害。

在此基础上,本文提出了一套覆盖模具设计、工艺参数优化和材料选择的系统性工程解决方案。具体包括通过CAE模流分析优化浇注系统与冷却布局,合理设置注射速度、压力与温度工艺窗口,选用低敏感度或高性能工程塑料,以及引入气体辅助、快速热循环等先进成型技术,从而在源头上抑制熔接痕的产生或减轻其负面影响。

通过综合应用上述措施,制造企业可显著降低熔接痕的出现概率和明显程度,提高注塑产品整体质量的一致性及可靠性,满足日益严苛的市场需求和技术标准。最终,为实现高外观、高精度、高性能的注塑生产提供理论依据和实用技术路径。

一、熔接痕形成机理及成因分析

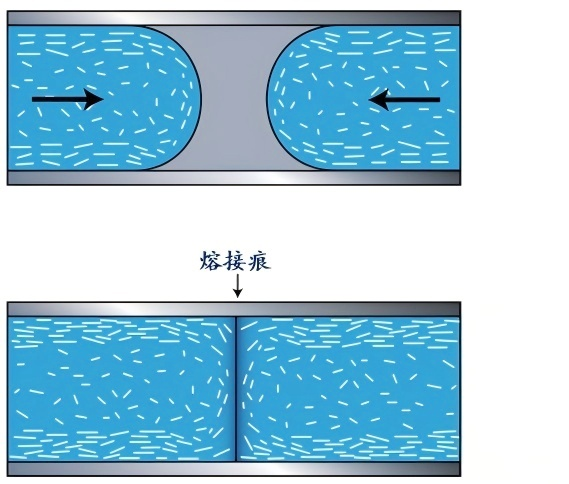

1.熔体流动行为与汇合机理

熔接痕的形成本质上是一个涉及多物理场耦合的复杂流体动力学过程,其核心机理是两股或以上熔体前沿在模腔内相遇时,由于分子链的扩散速度受限和缠结程度不足,导致在汇合区域形成宏观可见、微观结构异质的界面线。该过程的实现受到一系列关键因素的显著影响,具体表现在以下几个方面:

• 熔体温度差异:若两股熔体流存在明显温度梯度,将引起聚合物分子链的活动性不一致,高温区域分子运动能力较强,低温区域分子活动性较差,两者相遇时难以实现充分的相互扩散和分子级缠结,从而影响界面处的融合质量。

• 流动速度不匹配:当熔体流以不同流速向前推进并最终汇合时,其分子链在流动过程中所形成的主取向方向及程度存在差异。这种分子取向的各向异性导致两股熔体在界面处无法实现有效的链段穿插与缠结,进而形成弱界面甚至可见熔接痕。

• 压力分布不均:熔体汇合点的局部压力若不足以驱动分子链跨越界面相互扩散,也无法有效压实该区域以排除气泡或促进融合,就会导致分子链未能充分穿透和缠结,界面结合强度显著下降。

• 流前冷却效应:熔体流动前缘因接触温度较低的模壁会发生一定程度的冷却,黏度上升、流动性变差。若两股熔体流前缘在冷却状态下相遇,其分子链活动能力大幅降低,扩散动力学条件恶化,更容易形成明显且力学性能较差的熔接痕。

2.主要成因分类

熔接痕的形成可系统性地归纳为三大类主要成因,分别是模具结构因素、工艺参数因素以及材料特性因素。这些因素共同作用,决定了熔接痕的产生位置、形态及其对制品性能的影响程度。

(1)模具结构因素

模具设计是影响熔接痕形成的首要因素。多浇口设计虽然在复杂零件和大型构件中难以避免,但不同浇口注入的熔料在汇合时极易因流动方向、温度和压力的差异形成熔接痕。优化浇口位置、尺寸和形式,例如采用扇形浇口、潜伏式浇口或调整浇口平衡,可有效引导熔体流动路径,减轻汇合界面的明显程度。

此外,模具内的结构特征也显著促使熔接痕产生。例如嵌件、顶针孔、加强筋及壁厚突变等会分割熔体流动前沿,熔料在绕过这些障碍物后重新汇合,因流态紊乱和温度降低而形成熔接痕。因此,在模具设计阶段应尽可能避免截面的剧烈变化,并通过添加圆角过渡、优化 ribs 和 boss 的布局等方式改善熔体汇合条件。

(2)工艺参数因素

工艺参数设置直接影响熔体在型腔中的流动与融合行为。熔体温度是关键变量之一:温度过低时熔体粘度高,分子链活动性差,扩散能力弱,难以实现界面融合;温度过高则可能引起聚合物降解,同样损害熔接区强度。需要根据材料类型及产品结构设定适当的熔体温度范围。

注射速度与压力也对熔接质量有显著影响。速度过慢会导致熔体前缘冷却固化,降低其再融合能力;速度过快则易产生湍流和喷射,裹入空气或造成分子链过度取向。同时,注射与保压压力不足将无法促使分子链有效穿越界面纠缠。因此,多级注射控制策略被广泛采用,即在熔体汇合前采用高速充填以减少冷却层厚度,在汇合时转为低速高压力模式以促进分子扩散。

冷却系统的设计决定了模腔温度场的均匀性。若冷却不均,会使熔体各部温度差异拉大,汇合时界面附近分子活动性不匹配,从而导致熔接痕强度下降。因此,优化冷却水道排布与控温精度是实现均匀冷却、提升熔接质量的重要措施

(3)材料特性因素

材料本身的特性是熔接痕形成的根本内在因素。不同聚合物如PP、ABS、PC等因其分子量、链结构及极性的差异,表现出不同的熔接敏感性。一般而言,分子链柔顺、扩散能力强的材料(如某些弹性体)熔接性能较好;而刚性链或高结晶度材料(如POM、PBT)则更容易形成明显弱熔接区。

添加剂与填料也会显著改变熔接行为。玻璃纤维、碳纤维等增强材料在流动汇合处往往沿熔接面取向排列,导致该区域力学性能明显下降;润滑剂和脱模剂若过量添加可能迁移至熔接界面,阻碍分子链间的相互扩散。因此,在材料选择与配方设计时,需综合考虑其流变特性、填料类型及界面相容性,或通过相容剂改性提升熔接强度。

二、熔接痕对产品质量的多方面影响

1. 力学性能下降

熔接痕区域通常是制品力学性能的薄弱环节。研究表明,熔接痕处的强度可能降低至基体材料的60%以下,冲击韧性下降更为明显,可能只有基体材料的30-50%。这种强度下降主要源于:

• 分子链取向不一致:两股熔体流的分子链取向不同,在汇合处形成应力集中

• 填料分布不均:增强纤维等在熔接处往往形成不均匀分布,降低增强效果

• 内部应力集中:熔接处容易产生内部应力,降低疲劳寿命

2. 表观质量缺陷

熔接痕在外观上表现为可见的线状痕迹,影响产品美观度。这种缺陷在以下方面尤为突出:

• 高光表面:在需要高光泽度的表面上,熔接痕特别明显

• 透明制品:在透明材料中,熔接痕会产生光散射,影响透明度

• 喷涂件:熔接痕可能引起涂层不均匀或附着力下降

3. 功能性能受损

对于某些功能性制品,熔接痕可能影响其使用性能:

• 密封件:熔接痕处可能成为泄漏通道

• 结构件:承载能力下降,安全系数降低

• 光学件:光传输性能受到影响

4. 长期可靠性问题

熔接痕还可能影响产品的长期使用性能:

• 环境应力开裂:熔接痕处更容易发生环境应力开裂

• 蠕变性能:长期载荷下,熔接痕处可能率先发生蠕变破坏

• 耐化学性:化学品可能从熔接痕处渗透和侵蚀

三、系统性解决方案与优化措施

1.模具设计与优化

(1)浇注系统优化

采用CAE分析软件进行模流分析,预测熔体流动模式和可能产生熔接痕的位置。通过调整浇口位置、数量和尺寸,使熔接痕产生在非关键区域或受力较小部位。对于大型制品,可采用顺序阀浇口控制技术,调整各浇口的开启时间和顺序,使熔体流能够顺序充填,避免不同方向熔体流的交汇。

(2)模具结构改进

在可能产生熔接痕的区域设置排气系统,排出困气,促进熔体流更好地融合。优化冷却系统设计,确保模具温度均匀,避免因冷却不均导致的熔接问题。对障碍物和壁厚过渡区域进行圆滑处理,减少流动阻力,促进熔体流平稳汇合。

2.工艺参数优化

(1)温度控制

适当提高熔体温度可增强分子链活动能力,促进熔体汇合时的相互扩散。但需注意避免温度过高导致材料降解。优化模具温度,特别是在熔接痕产生区域采用局部温度控制,可改善熔体融合条件。

(2)注射参数调整

采用多级注射速度控制:在熔体流汇合前采用较高速度,保持熔体温度;在汇合时适当降低速度,增加压力保持时间,促进分子链扩散。优化保压压力和时间的设置,确保熔接区域得到充分压实。

(3)其他工艺措施

采用气体辅助注射技术,可改善熔体流动模式,减少熔接痕的产生。在允许的情况下,使用微发泡注塑工艺,通过发泡剂的膨胀压力促进熔体融合。

3.材料选择与改性

(1)材料选择原则

选择分子量分布较窄、熔体强度高的材料,这类材料通常具有更好的熔接性能。避免使用对熔接痕特别敏感的材料,如某些高结晶度塑料。

(2)材料改性

添加合适的相容剂可改善熔体流的相互融合能力。使用纳米填料等进行增强改性,可提高熔接区域的力学性能。选择适当的助剂,如流动促进剂,改善熔体流动性。

4. 过程监控与质量控制

建立完善的过程监控系统,实时监测注射过程中的压力、温度等参数,及时发现和处理异常情况。采用机器视觉等自动检测技术,在线检测熔接痕缺陷,实现质量控制的自动化和智能化。

四、未来发展趋势

随着智能制造和材料科技的飞速进步,注塑成型中熔接痕的控制正迎来革命性的突破。未来解决熔接痕问题将更加注重多技术融合与系统性创新,主要包括以下方向:

• 智能模具技术:新一代智能模具将集成感应加热、微波加热等区域化主动温控技术,结合嵌入式传感器,实现对模具表面温度的实时监测与精准调控,从而在熔体汇合区域创造最优的温度条件,促进分子链扩散与缠结,有效减轻甚至消除熔接痕。

• 先进过程控制:依托工业物联网(IIoT)和人工智能技术,构建注塑过程大数据平台,通过对历史工艺数据和在线生产数据的深度挖掘,实现工艺参数的自主优化与熔接痕的预测性调控。智能系统能够根据材料批次波动、环境变化等因素自适应调整注射曲线,最大限度保障熔接质量的一致性。

• 新材料开发:材料研发正向功能化和智能化方向发展。例如,具有自愈合能力的新型聚合物材料可在注塑成型后通过热激活或化学机制,使熔接界面处的分子链重新扩散和缠结,从而自主修复因熔接痕导致的力学缺陷,提升制品的结构完整性和可靠性。

• 在线监测与反馈控制:利用高速视觉传感、超声检测等技术对熔体流动前沿进行实时成像与跟踪,结合机器学习算法实时判断熔接痕的形成风险。系统可据此动态调整注射速度、压力及温度等参数,实现基于闭环反馈的精准工艺控制,显著提升熔接区域的品质。

结论

熔接痕作为注塑成型过程中的常见缺陷,其形成涉及材料、工艺与模具等多重因素的复杂交互作用。要系统解决这一问题,必须从模具设计的合理性、工艺参数的精细化控制以及材料选择的科学性等多个维度进行综合优化。通过引入模流分析(CAE)技术、优化浇注系统、合理设置注射参数,并选用低敏感性材料,可显著减轻熔接痕的显著程度及其对制品性能的负面影响。

当前,随着传感技术、智能控制及新材料科技的不断发展,熔接痕的防治已逐步由被动补救转向主动预测与实时调控。未来,基于工业大数据和人工智能的工艺自主优化、智能温控模具的应用以及自修复材料的开发,将为熔接痕的抑制提供更为先进和高效的解决方案,进一步提升注塑制品的质量一致性与服役可靠性。

中山厚德快速模具有限公司(HordRT)依托多年注塑领域技术积累,构建了完善的质量管控与技术创新体系,致力于为客户提供涵盖模具设计与开发、工艺优化及量产支持的全流程解决方案。若贵单位在熔接痕控制或其他注塑技术方面存在需求,欢迎通过我们的专业咨询渠道获取更多详细技术资料及定制化解决方案。

-q4gvl4k29y4hq8j9rjpapvj0ft06fje63olt7p210i.png)